子犬お迎えにあたって

犬のクレートとは?キャリー・ケージとの違いやクレートを使ったしつけを解説

犬のクレートとは?キャリー・ケージとの違いやクレートを使ったしつけを解説

ワンちゃんとの暮らしに欠かせないアイテムのひとつが「クレート」です。ですが、「キャリー」「ケージ」「サークル」とどう違うのか、迷う飼い主さんも少なくありません。実はクレートは単なる入れ物ではなく、ワンちゃんにとって安心できる“自分の部屋”のような役割を持ち、しつけや移動、防災にも大きな力を発揮します。

この記事では、クレートの基本的な役割からキャリーやケージとの違い、しつけに活用するメリットやトレーニング方法、さらには選び方のポイントまで徹底解説。子犬から成犬まで、すべての飼い主さんが「クレートをもっと活用できる!」と思える実践的な内容をお届けします。

犬のクレートとは?その役割

クレートとは、ワンちゃんが落ち着いて過ごせる「個室」のような存在です。犬は本能的に「狭くて囲われた場所=安心できる巣穴」を好みます。そのため、クレートを設置してあげることで、外の刺激から守られる安心感を得られます。

クレートの形とサイズについて

クレートは基本的に箱型で四方が囲まれた構造をしており、犬が安心してこもれるようになっています。サイズは「立ち上がって方向転換ができる程度」が理想で、広すぎると落ち着かず、狭すぎると窮屈になってしまいます。

飼い主さんが「ちょっと小さいかな?」と思うくらいのコンパクトさが、犬にとってはむしろ安心できる空間です。

クレートが果たす役割

- 安心できる休息場所:雷や花火などの大きな音、来客などで不安を感じたときに逃げ込める「避難所」になります。

- 睡眠の質を高める:自分だけの空間があると、熟睡しやすくなり健康にもつながります。

- 生活リズムの安定:休む場所と遊ぶ場所を分けることで、ON/OFFの切り替えがしやすくなります。

- 移動・災害時の安全確保:普段から慣れていることで、緊急時にも安心して利用できます。

このように、クレートはワンちゃんの心身の健康を守る「必需品」といっても過言ではありません。

クレートに似たものとの違い

「クレート」「キャリー」「ケージ」「サークル」は混同されやすいですが、それぞれ目的や役割が異なります。違いを理解して使い分けることは、ワンちゃんに安心を与え、飼い主さんにとっても快適な暮らしを実現する第一歩です。ここでは違いを明確に整理します。

クレートとキャリーの違い

- クレート:日常生活で使う「居場所」。頑丈で通気性があり、ワンちゃんが中でリラックスできるように設計されています。就寝や留守番、旅行や災害時の避難にも活躍する万能アイテムです。

- キャリー:短時間の移動に特化した「持ち運び用」。軽量で持ち手やショルダーベルトがついているものが多く、布製や折りたたみ可能なタイプもあります。大きさはコンパクトで、長時間過ごすには不向き。

👉 利用シーン例

- クレート:旅行や災害時の避難先での居場所、車での長距離移動。

- キャリー:通院やトリミングなど、短時間の移動。

💡 ポイント:キャリーばかりを使うと「狭くて落ち着けない場所」と犬が感じやすくなるため、日常的に安心して使えるクレートと併用するのが理想です。

クレートとケージの違い

- クレート:持ち運びができ、災害時や旅行時にも役立つ「個室」。ワンちゃんにとっては落ち着いて眠れる寝室のような存在です。

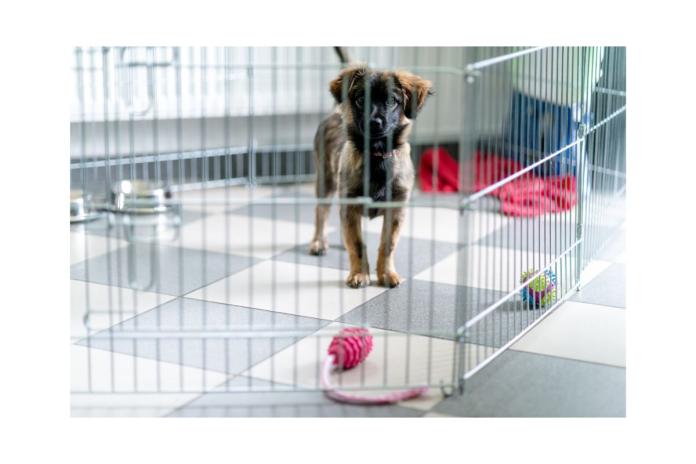

- ケージ:家の中に常設して、ワンちゃんの行動範囲を制限するための「管理スペース」。金属製や木製のものが多く、扉を閉めることでいたずらや事故を防ぐ役割を果たします。格子状の柵でできていて通気性がよく、犬が立ち上がったり歩き回れる広さがある。

👉 利用シーン例

- クレート:旅行や車移動、防災グッズとしての備え。

- ケージ:来客時や留守中の行動制御、子犬期の安全確保。

💡 ポイント:ケージはあくまで「管理のための囲い」であり、クレートのように「安心する個室」としての役割は弱いです。両方を上手に使い分けると、生活リズムが整いやすくなります。

クレートとサークルの違い

- クレート:休む・安心するための「個室」。静かな時間や睡眠、ストレスを感じたときの避難場所として機能します。

- サークル:遊びやトイレ用の「活動スペース」。広さがあるため、特に子犬期の運動や誤飲防止に役立ちます。柵で囲むタイプで、犬が動き回れるような広めの設計。

👉 利用シーン例

- クレート:昼寝や夜寝、不安を感じたときの避難場所。

- サークル:日中の遊び場やトイレトレーニングスペース。

💡 ポイント:サークルは「遊ぶ」「排泄する」場、クレートは「落ち着いて眠る」場と区別することで、ワンちゃんも混乱せず安心して過ごせます。

クレートを使ってしつけるメリット

クレートトレーニングは単なるしつけの一環ではなく、ワンちゃんと飼い主さん双方にとって大きなメリットをもたらします。クレートを「閉じ込める道具」と誤解する方もいますが、正しく使えばむしろ安心・安全を確保するための心強いサポートアイテムになります。

犬が安心できる場所になる

ワンちゃんは本能的に「狭くて囲まれた場所」に安心を感じます。クレートを自分の巣穴として認識できるようになると、ストレスを感じたときでも自分から入って落ち着けるようになります。

👉 具体例

- 雷や花火の音でパニックになりそうなとき

- 来客があって落ち着かないとき

- 引っ越しなど環境が変わったとき

このようなシーンでクレートが「心の避難所」となり、ワンちゃんの不安を和らげてくれます。

移動時の安全を確保できる

クレートは、移動中の安全を守るためにも欠かせません。

- 車移動:急ブレーキや事故の際に飛び出して怪我をするのを防ぐ。

- 公共交通機関:周囲の人や他の動物に飛びかからず、安心して移動できる。

- 飛行機や新幹線:航空会社や鉄道会社もクレート利用を前提にしているケースが多い。

👉 飼い主さんにとっても「ワンちゃんが安全に固定されている」という安心感があるため、移動がぐっと楽になります。

災害時の避難所生活に備えられる

日本は地震や台風などの自然災害が多いため、ペットとの同行避難が求められる場面も増えています。避難所では多くの人や動物が同じ空間で過ごすため、クレートに慣れていないワンちゃんは強いストレスを受けてしまいます。

普段からクレートで安心して過ごす習慣をつけておくことで、いざという時も落ち着いて避難生活を送れるようになります。さらに、他の避難者に迷惑をかけるリスクも減り、飼い主さんも安心です。

しつけや留守番に役立つ

クレートは日常のしつけにも大いに役立ちます。

- トイレトレーニング:犬は寝床を汚さない習性があるため、クレートを活用すると成功率が上がる。

- 無駄吠え防止:安心できる空間で過ごすことで、過剰な吠えを抑えやすくなる。

- 留守番トレーニング:クレートに入れることで家具の破壊や誤飲を防ぎ、飼い主さんが安心して外出できる。

👉 特に子犬期からクレートに慣らしておくと、しつけ全般がスムーズに進みます。成犬でも少しずつ慣らせば、安心して使えるようになります。

クレートトレーニングの進め方

クレートトレーニングを成功させるには、焦らず段階を踏み、ワンちゃんに「クレート=安心できる場所」とポジティブに学習させることが大切です。無理やり入れるのではなく、自分から入りたくなるように工夫しましょう。

クレートトレーニングの手順

① クレートに慣れさせる

まずはクレートを生活空間(リビングなど)に置き、扉を開けたままにして自由に出入りできる状態にします。

👉 コツ:

- 中に毛布やタオルを敷いて、居心地の良い空間にする。

- おもちゃを入れて「楽しい場所」として印象づける。

② クレート内で食事を与える

ごはんやおやつをクレートの奥に置き、自然に入るように誘導します。食事を通して「クレートに入るといいことがある」と覚えさせます。

👉 コツ:

最初は入り口付近にフードを置き、徐々に奥へ。

犬が迷っていても無理に押し込まないこと。

③ 「ハウス」の合図を覚える

ある程度自発的に入れるようになったら、「ハウス」など決まった言葉をかけながら誘導します。入れたら必ず褒めて、ご褒美を与えましょう。

👉 コツ:

- 声のトーンは優しく、楽しそうに。

- 入った瞬間にご褒美をあげると理解が早まります。

④ クレート内で過ごす時間を延ばす

最初は数秒〜数分から始め、徐々に時間を延ばしていきます。慣れてきたら扉を閉めて短時間待たせ、落ち着けたら褒めます。

👉 コツ:

- 扉を閉めたら、すぐにまた開けて「閉じても怖くない」と伝える。

- 不安そうに鳴いても、落ち着いてから出すようにする。

⑤ クレート内で留守番できるようにする

最終的には飼い主さんが部屋を離れても安心して過ごせるようにします。最初は数分から練習し、徐々に時間を延ばしていきます。

👉 コツ:

- 出かけるとき・帰宅時は大げさにしない。自然に出入りする習慣をつける。

- 夜寝るときにクレートを使うと、スムーズに慣れていきます。

クレートトレーニングの注意事項

- 無理に押し込まない:恐怖心が強まると逆効果。必ず犬のペースで。

- 長時間の放置はNG:数時間を目安に、必ず運動・排泄・水分補給を確保。

- 要求吠えに応じない:「吠えれば出してもらえる」と学習させないことが重要。

- ポジティブなイメージを維持する:病院に行く時だけ使うのではなく、公園やドッグランなど楽しい場面でもクレートを活用。

クレートを選ぶときのポイント

クレートは種類が豊富で、どれを選べばいいか迷ってしまう飼い主さんも多いでしょう。ここではサイズ、素材、形状を中心に、購入時に確認すべきポイントを整理しました。ワンちゃんに合ったクレートを選ぶことが、快適な利用につながります。

サイズの選び方

- 基本の目安:ワンちゃんが「立ち上がれる」「方向転換できる」広さ。

- 広すぎはNG:空間が広すぎると「ただの箱」になり、安心感を得にくい。

- 子犬の場合:成長を考えてやや大きめを選び、仕切り板で調整できるタイプが便利。

- 大型犬の場合:持ち運びが難しいため、家用と車用に分けて考えるのがおすすめ。

👉 チェックのコツ:ペットショップで試しに入れてみたり、体長+10cmを目安にサイズを選ぶと失敗しにくいです。

素材の選び方

- プラスチック製:軽量で持ち運びやすい。掃除も簡単。旅行や防災用におすすめ。

- 金属製(ワイヤークレート):通気性抜群で頑丈。大型犬や噛み癖のある犬に向いている。

- 布製(ソフトクレート):軽量でコンパクトに折りたためる。短時間の移動や室内用に便利。ただし破壊力の強い子には不向き。

👉 選び方のポイント:普段の生活スタイル(車移動が多いか、室内用か)によって素材を選ぶと長く活用できます。

形状の選び方

- 前扉タイプ:出入りしやすく、オーソドックスで使いやすい。

- 上開きタイプ:子犬や小型犬を抱き上げて出し入れできるため便利。

- 折りたたみ式:収納スペースが限られている家庭や旅行用に最適。

- 車載対応型:シートベルトで固定できるタイプは、車移動時の安全性が高い。

その他のチェックポイント

- 通気性:夏場でも快適に過ごせるように、風通しの良さを確認。

- 掃除のしやすさ:床トレーが外せるタイプなら衛生管理がしやすい。

- 静音性:金属製は音が響きやすいので、静音性を重視するならプラスチック製や布製がおすすめ。

- デザイン性:リビングに置く場合、インテリアに合うカラーや素材を選ぶと違和感なく使える。

まとめ

クレートはワンちゃんにとっての「安心できる個室」であり、キャリーやケージ、サークルとは役割が異なります。正しく使うことで、安心感を与えるだけでなく、しつけ・移動・防災など幅広い場面で活躍する万能アイテムです。

クレートトレーニングは、焦らずポジティブな体験を積み重ねることが成功のカギ。ワンちゃんが「ここに入れば安心」と思える空間にしてあげましょう。

そして購入時は、サイズ・素材・形状・通気性などをしっかりチェックし、ライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。クレートを正しく活用できれば、飼い主さんにとってもワンちゃんにとっても、より快適で安全な暮らしが実現します。

Breeder Familiesについて

BreederFamiliesのブリーダーを通じて ワンちゃんをお迎えすることが、 ペットをとりまく社会課題の解決に繋がります。

私たちが目指すのは、営利優先の悪徳ブリーダーを減らし、責任と愛情を持つ優良ブリーダーを支援することで、ワンちゃんの福祉が守られる社会の実現。

目の前の子犬だけでなく、親犬や引退犬も大切にされる環境を作り上げ、すべてのワンちゃんに優しいブリーディング環境の普及にむけて活動しています。