犬種紹介

ミックス犬に対するユーザーイメージと獣医師見解のギャップ――獣医師の75%以上が健康リスクを指摘――

ミックス犬に対するユーザーイメージと獣医師見解のギャップ――獣医師の75%以上が健康リスクを指摘――

近年、異なる犬種をかけ合わせて生まれる「ミックス犬(ハーフ犬)」の人気が急上昇しています。見た目の可愛らしさや「両親のいいとこ取り」というイメージから、ペットショップやSNSでも注目を集めています。

しかしその一方で、健康面や性格面のリスクが正しく理解されていない現状があります。

そこで、『Breeder Families』は、獣医師1,009名を対象に「ミックス犬の健康リスク」に関する調査を実施しました。

その結果、75%以上の獣医師がミックス犬の健康上の課題を懸念していることが明らかになりました。

また、2024年11月に行った「ミックス犬」に関する意識調査では、約8割の飼い主がミックス犬の健康リスクを把握していないという結果となり、専門家である獣医師と飼い主の間に深い認識ギャップが存在することが浮き彫りになりました。

【調査概要】

- 調査名:「ミックス犬の健康リスク」に関する調査

- 調査期間:2025年3月21日(金)~3月24日(月)

- 調査方法:PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

- 調査対象:獣医師(1,009名)

- 調査元:株式会社ペトリコウェル(https://breederfamilies.com/)

- モニター提供元:PRIZMAリサーチ

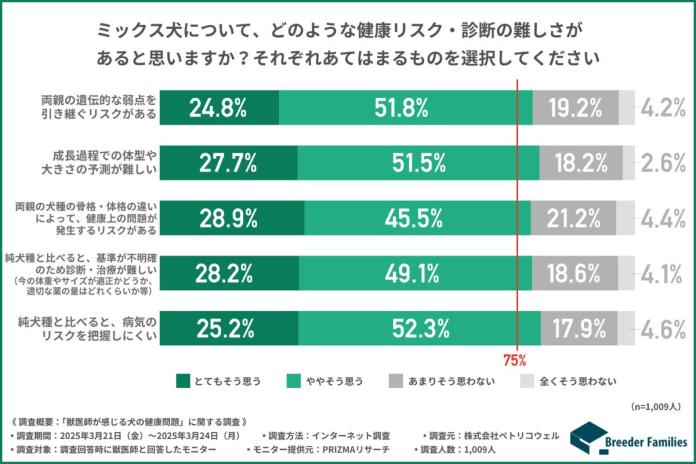

75%以上の獣医師が健康リスクを指摘

獣医師はミックス犬対して、具体的にどのような懸念を持っているのでしょうか?

今回の調査では、「ミックス犬について、どのような健康リスク・診断の難しさがあると思いますか?」と質問したことろ、以下のような結果となりました。

【両親の遺伝的な弱点を引き継ぐリスクがある】

- とてもそう思う(24.8%)

- ややそう思う(51.8%)

- あまりそう思わない(19.2%)

- 全くそう思わない(4.2%)

【両親の犬種の骨格・体格の違いによって、健康上の問題が発生するリスクがある】

- とてもそう思う(28.9%)

- ややそう思う(45.5%)

- あまりそう思わない(21.2%)

- 全くそう思わない(4.4%)

【成長過程での体型や大きさの予測が難しい】

- とてもそう思う(27.7%)

- ややそう思う(51.5%)

- あまりそう思わない(18.2%)

- 全くそう思わない(2.6%)

【純犬種と比べると、基準が不明確のため、診断・治療が難しい(今の体重やサイズが適正かどうか、適切な薬の量はどれくらいか等)】

- とてもそう思う(28.2%)

- ややそう思う(49.1%)

- あまりそう思わない(18.6%)

- 全くそう思わない(4.1%)

【純犬種と比べると、病気のリスクを把握しにくい】

- とてもそう思う(25.2%)

- ややそう思う(52.3%)

- あまりそう思わない(17.9%)

- 全くそう思わない(4.6%)

上記の結果から、いずれの項目も7割以上の獣医師が「そう思う/ややそう思う」と回答しており、

ミックス犬の健康に関するリスクが広く認識されていることが明らかになりました。

特に、回答傾向を整理すると、大きく次の2点に集約されます。

そもそも健康上の問題が生じるリスク

「両親の遺伝的な弱点を引き継ぐ(76.6%)」「骨格・体格の不均衡による健康リスク(74.4%)」など、異なる犬種を掛け合わせることで、見た目の可愛らしさや個性が生まれる一方、骨格バランスの崩れや遺伝疾患の重複といったリスクを懸念されています。

診断・治療が難しいリスク

「成長過程の予測が難しい(79.2%)」「基準が不明確で診断・治療が難しい(77.3%)」「病気リスクを把握しにくい(77.5%)」など、純血種のように犬種ごとの標準体型や基準値が存在しないため、獣医師の間では「正常か異常かを判断しづらい」「投薬量の調整に慎重を要する」といった声も上がっています。

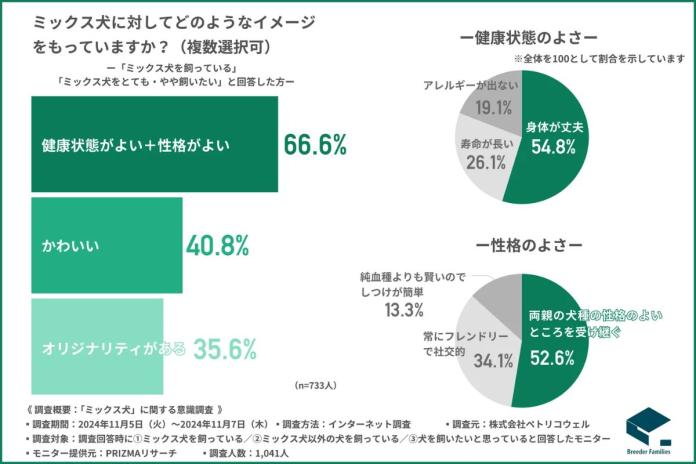

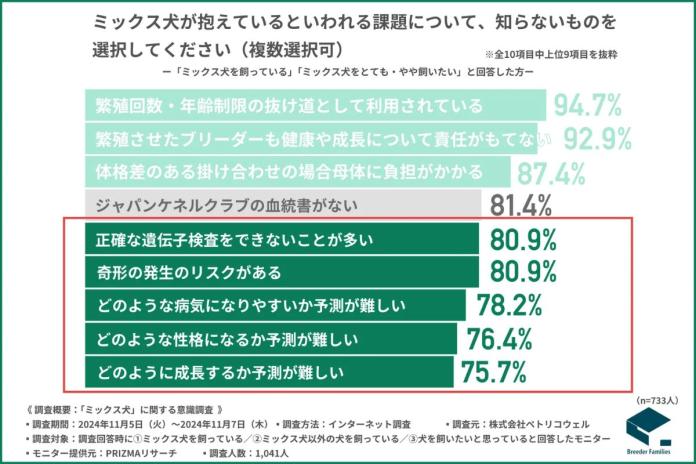

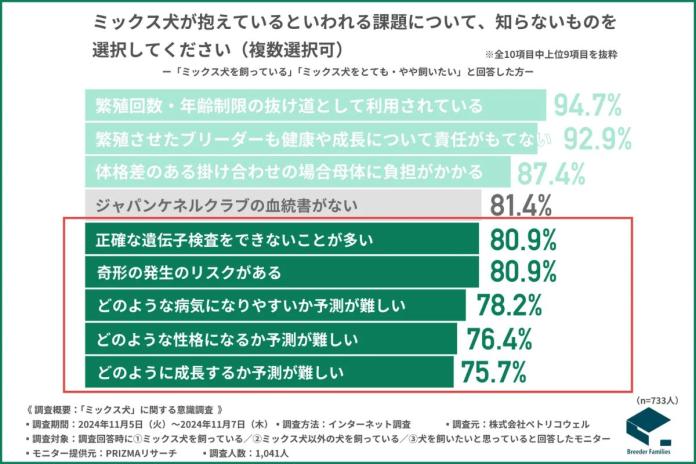

一方で、飼い主の約8割がミックス犬の健康リスクを把握していない

2024年11月にペトリコウェルが実施した飼い主向け調査では、66.6%の飼い主が「ミックス犬は健康で性格がよい」と回答しました。

「身体が丈夫」「両親のよい性格を受け継ぐ」といったポジティブな印象が広がっており、ミックス犬を“両親犬のいいとこ取り”と捉える傾向が見られました。

一方で、「ミックス犬が抱える課題について知らない」と答えた人は約8割に上りました。

「正確な遺伝子検査ができない」「体格や病気の予測が難しい」など、獣医師が懸念しているような健康や診断に関するリスクを理解していない飼い主が大多数であることが明らかになりました。

このように、ミックス犬の人気の背景には“無認識”と“誤解”が入り混じっており、獣医師が感じるリスクとの間に深いギャップが生まれていることが浮き彫りとなりました。

監修の獣医師の今本成樹先生のコメント:見た目の可愛さの裏にある、“かけ合わせのリスク”

今回の調査結果を受けて、株式会社ペトリコウェル監修獣医師の今本成樹先生からも、ミックス犬の健康・性格に関するリスクについて具体的なコメントが寄せられました。

先生は「ミックス犬は見た目の可愛らしさの裏に、遺伝や骨格のアンバランスといった深刻な問題を抱えることがある」と指摘しています。

遺伝の“組み合わせ次第”で、健康が左右される

純血種は、長い年月をかけて骨格や性格、疾患傾向まで一定の基準が確立されています。

一方、ミックス犬では、どの遺伝子がどちらの親からどのように発現するかを予測できないため、親犬の持つ弱点が重なって現れるケースがあります。

- キャバリア(心臓疾患のリスクが高い)×柴犬(アレルギー体質)→ 心臓と皮膚、両方に弱点を持つ子犬が生まれる可能性。

- イタリアングレーハウンド(足が細く骨折しやすい)×ゴールデンレトリバー(大型で骨格が重い)→ 骨格への負荷が大きく、成長期に骨折を起こすリスクが高まる。

“ミックスだから丈夫”というのは科学的根拠がありません。むしろ、どの遺伝子が出るかわからないことこそが最大のリスクです。

骨格や体型のアンバランスが生む、見えない負担

体格や骨格の異なる犬種を掛け合わせると、見た目は可愛くても、身体のバランスに無理が生じることがあります。

- チワワ(頭が大きく首が細い)×ヨークシャーテリア → 首・背骨への慢性的な負担

- ミニチュアダックスフンド(胴長短足)×プードル → 腰への負荷、ヘルニアリスクの上昇

成長期に骨や関節へ不均等な力がかかることで、将来にわたって痛みを抱えるケースもあります。

かわいらしさの裏に、そうした“見えない不均衡”が潜んでいることを知ってほしいのです。

性格の組み合わせが、よくない方向に働くことも

ミックス犬では、性格の組み合わせによって予期せぬ行動傾向が出ることもあります。

- チワワ(警戒心が強い)×プードル(知能が高く頑固) → 頭がよくても警戒心が強すぎて噛み癖が治りにくい

- 柴犬(自立心が強い)×ポメラニアン(甘えん坊) → 感情の起伏が激しく、ストレスに弱い場合も

ミックス犬は“基準がない”ゆえに診断が難しい

ミックス犬のもう一つの課題は、診断や治療の指標が存在しないことです。

純血種であれば“この年齢なら体重はこのくらい”“この骨格ならこの治療法”といった基準がありますが、ミックス犬にはそれがありません。

骨格や臓器の大きさも個体差が大きいため、薬の量の調整一つにも神経を使うのが実情です。

例えば、2kgのチワワと6kgのダックスを掛け合わせた場合、成犬時にどちらの特徴が出るかは育ってみるまでわかりません。そのため、体重の増減や関節の発達に“異常があるのか正常なのか”を判断することすら難しいのです。

診断の難しさが、健康管理の難しさにつながります。見た目や流行ではなく、命を預かるという視点で選んでほしいです。

BreederFamilies登録の優良ブリーダーの声:「スタンダードに基づく繁殖こそが、命への責任」

純血種の健全な繁殖に取り組むブリーダーたちからも、ミックス犬ブームへの懸念の声が上がっています。

- トイプードルのブリーダー:「ミックス犬はどんな性格になるか読めず、飼い主さんがしつけに苦労するケースが多いです。」

- ヨークシャーテリアのブリーダー:「代々の血統を理解したうえで繁殖を行うことが、飼い主さんに安心を届ける第一歩です。」

- チワワのブリーダー:「健康や気質の予測が難しくなるため、スタンダードに基づく繁殖が欠かせません。」

- 柴犬のブリーダー:「柴犬は独立心が強い犬種。これを他犬種と掛け合わせると、扱いにくさが出ることがあります。性格の一貫性を保つには血統理解が不可欠です。」

- ポメラニアンのブリーダー:「“小さくてかわいいミックス”を求める声がありますが、極端な小型化は骨格の未発達を招くことも。健康を犠牲にしてはいけません。」

- ミニチュアダックスフンドのブリーダー:「胴の長い体型は魅力ですが、他犬種との掛け合わせで腰に負担がかかるケースも。健全な繁殖には専門的な知識が必要です。」

優良ブリーダーたちが共通して語るのは、**“命を預かる責任”と“健康を最優先にした繁殖”**の重要性です。

見た目や流行だけで交配を進めることは、結果としてワンちゃん自身を苦しめてしまう可能性があるという現実を、私たち飼い主が理解する必要があります。

まとめ:可愛さの裏にあるリスクを理解し、命を守る選択を

今回の調査では、獣医師の75%以上がミックス犬の健康リスクを懸念している一方で、飼い主の約8割がリスクを把握していないという認識のギャップが明らかになりました。

“ミックス犬だから丈夫”というイメージは根拠がなく、遺伝や骨格、性格の予測が難しいため、思わぬ健康トラブルやしつけの難しさに直面するケースもあります。

命を扱う繁殖には、深い知識と責任が伴います。

『Breeder Families』に掲載されているブリーダーは、犬種のスタンダードを尊重し、健全な純血種繁殖のみを行う優良ブリーダーです。

そのため、ミックス犬を繁殖するブリーダーは掲載していません。

私たちは、流行や見た目ではなく、命の健やかさを第一に考えるブリーダーと飼い主をつなぐことを使命としています。

見た目やトレンドに流されず、信頼できるブリーダーから子犬を迎えることが、ワンちゃんにとっても飼い主にとっても、最も幸せな選択につながります。

『Breeder Families』は、これからも"健康と幸せを最優先にした出会い”を支援していきます。

●獣医師・遺伝学の専門家 今本先生のプロフィール

奈良県葛城市 新庄動物病院 院長

獣医師 今本成樹(いまもと しげき)さん

帝京科学大学非常勤講師。PennHIP認定医(アメリカ)、WUSV認定レントゲン実施獣医師(ドイツ)。ねこ医学会(JSFM)認定 CATvocate(猫の専任従事者)。防災士。

2000年に北里大学獣医畜産学部獣医学科を卒業後、大学院研究生として東京大学農学部生命科学科に在学。勤務医を経て、2002年2月に新庄動物病院を開業。日本小動物獣医学会(近畿地区大会)において遺伝性疾患の研究で症例研究褒賞を3度受賞。

獣医関連の学会誌、情報誌に遺伝性疾患に関する投稿を行うとともに、学会・研究会、各団体、小中学校などにおいて遺伝性疾患や動物愛護、命の問題に関する講演を数多く実施している。

直近では比較統合医療学会で学会長賞も受賞している。

Breeder Familiesについて

BreederFamiliesのブリーダーを通じて ワンちゃんをお迎えすることが、 ペットをとりまく社会課題の解決に繋がります。

私たちが目指すのは、営利優先の悪徳ブリーダーを減らし、責任と愛情を持つ優良ブリーダーを支援することで、ワンちゃんの福祉が守られる社会の実現。

目の前の子犬だけでなく、親犬や引退犬も大切にされる環境を作り上げ、すべてのワンちゃんに優しいブリーディング環境の普及にむけて活動しています。